JEWISH CHANNEL INSTITUTE -

ПО ВОЛНАМ ЕВРЕЙСКОЙ ПАМЯТИ - ПУТЬ К СЕБЕ

על גלי הזיכרון היהודי - הדרך אל עצמך

אויף די כוואליעס פון יידישן זכרון - דער וועג צו זיך

Еврейские пророки

Пророки и пророчество у древних евреев известны нам из всех трех разделов Библии: Пятикнижия, раздела Пророков книги и Писаний. Второй раздел подразделяется на два собрания книг: так называемые Ранние пророки и Поздние пророки. Это хронологическое деление является и сущностным. Древние, или ранние, пророки не писали книг (хотя, согласно еврейской религиозной традиции, Пятикнижие написано Моисеем), и рассказы о них, вначале устные, были затем включены в тексты более широкого содержания. Произведения же Поздних пророков — письменные; они были записаны или самими пророками, или их учениками и писцами (например, Иер. 36:4,18), и хотя эти книги иногда содержат также биографические рассказы от третьего лица (например, Ис. 36–39; Иер. 26 и следующие; Амос 7:10–17), такие рассказы играют подчиненную роль. Исключительна по жанру лишь книга Ионы. Институт пророчества основывается на фундаментальной предпосылке, что из поколения в поколение Бог открывает Свою волю через тех, кого Он избирает для этой цели. Пророк — харизматическая личность, наделенная даром восприятия Божественного послания и способностью сообщать это послание людям. Будучи как бы устами Бога, он не избирает своей миссии, а избран Богом, зачастую вопреки собственному желанию, чтобы донести Его волю своему народу, не всегда готовому внимать ей (Исх. 3:11). Поэтому пророчество — не ремесло, которым можно овладеть. С другой стороны, в еврейском пророчестве нет стремления к мистическому слиянию с Богом, нет представления о вселении в тело пророка духа Божьего, приводящего к трансу, одержимости и т. п.; случаи транса, правда, упоминаются, но содержание пророчеств при этом не приводится (I Сам. 19:20–24). Пророк избран Богом и чувствует себя обязанным сообщить людям Его послание и заставить их исполнять Его волю, даже если он сам не согласен с Его решением. Пророк отделен от соотечественников, и на нем лежит тяжкое бремя его избранности. Он находится перед лицом Господа и посвящен в Его помыслы (Ис. 6; Иер. 23:18; Амос 3:7). Он говорит, когда Бог повелевает ему говорить (Амос 3:8), и должен изложить Божественное откровение человеческим языком. «Слово Божье», а не Его «дух» является основополагающим источником пророчества. «Дух» может подготовить пророка к восприятию откровения, может породить в нем необходимое душевное состояние, но само откровение состоит в «слове». То, что делает его пророком (в отличие от старейшин, судей, назореев и царей), — это не дух, а слово, которое он слышит и сообщает другим. Хотя пророк чувствует себя наполненным Божественным словом, он способен реагировать на это слово, отвечать на него и даже вступать в диалог с Богом. Пророк, таким образом, сохраняет свою личную свободу и индивидуальность и сообщает собственную персональную окраску Божественному посланию, льющемуся через его уста. Поэтому стиль пророков индивидуален — их пророчества всегда являются уникальными литературными созданиями, обнаруживающими индивидуальное художественное начало. Жизнь пророка — борьба: он созерцает мир глазами Бога, его роль — проведение Божьей воли в жизнь. Он не философ и не теолог, обладающий знанием о Боге, он посредник, сообщающий слово Бога народу Завета, чтобы сформировать его будущую историю путём изменения его нынешнего положения. Ивритский термин нави (`пророк`) родствен аккадскому глаголу набу —`говорить`, `звать`, `призывать`, и, возможно, его буквальный смысл — `призванный`. В Библии этот термин впервые применяется к Аврааму, который назван так потому, что он — ходатай перед Богом: «Теперь же [Авимелех] возврати жену [Сарру] мужу [Аврааму]: ибо он пророк, и помолится о тебе, и ты будешь жив...» (Быт. 20:7). Происхождение пророчества, согласно книге Второзаконие, связано с событиями исхода. Так как израильтяне страшились прямого обращения Бога к ним, они попросили Моисея: «Приступи ты, и слушай все, что скажет тебе Господь, Бог наш, и пересказывай нам все, что будет говорить тебе Господь, Бог наш, и мы будем слушать и исполнять» (Втор. 5:27). Моисей говорит: «Я же стоял между Господом и между вами в то время, дабы пересказывать вам слово Господа, ибо вы боялись огня и не восходили на гору» (Втор. 5:5). Так Моисей стал посредником между Господом и Его народом, то есть подлинным пророком: Бог обращается к нему непосредственно, «устами к устам, и явно, а не в гаданиях» (Чис. 12:6–8). Следует подчеркнуть, что Библия категорически возбраняет гадание в любой его форме, так как гадание, будучи основано на человеческом искусстве проникновения в Божественные тайны, представляет собой незаконное средство узнавания воли Бога и характерно для идолопоклонников и лжепророков (Миха 3:6–7; Иер. 27:9; 29:8; Иех. 13:9, 23). Тем не менее, Библия допускает ряд других, нежели пророчество, способов, какими Бог открывает Свою волю: сновидения (I Сам. 28:6), предсказания посредством урим и туммим (Исх. 28:30; Лев. 8:8 и др.) и эфода (I Сам. 23:9). Однако со времени Давида эти способы более не упоминаются, а единственной признанной формой откровения становится Божественное откровение через избранных Им пророков: «Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв Своей тайны рабам Своим, пророкам» (Амос 3:7). В книге Ранних пророков пророки называются хозе (II Сам. 24:11 и др.) или роэ — `провидец`, `прозорливец` (например, I Сам. 9:9, 11, 18–19; соответствует аккадскому бару), иш ха-Элохим — `Божий человек` (I Ц. 13:1, 17:18, 24; II Ц. 1:10; 4:7, 9, 21; 8:4, 8, 11; 13:19 и др.) и, наконец, нави — термин, который регулярно употребляется также в книге Поздних пророков. Библия сообщает: «... тот, кого называют ныне нави, прежде назывался роэ» (I Сам. 9:9). В следующей же главе упоминается также «сонм пророков... и перед ними арфа и тимпан, и свирель, и гусли, и они пророчествуют» (I Сам. 10:5, 10). Экстатическое состояние пророков этих групп, возможно, находит объяснение в Чис. 11:16–25, где повествуется о том, что дух Господень снизошел на 70 старейшин в стане израильтян в Синае, и «они стали пророчествовать, но потом перестали». Другой пример группового пророчества — I Ц. 22:6. Индивидуальное экстатическое состояние пророчествующего Илии описывается в I Ц. 18:42–46. Экстатическое состояние можно вызвать внешними средствами, например, музыкой (II Ц. 3:15, об Элише; ср. I Сам. 10:5 и II Хр. 35:15), однако экстаз всегда рассматривается как непосредственное деяние Бога, налагающего Свою руку (яд) или ниспосылающего Свой дух (руах). Следует отметить, что «дух» не есть само откровение, а лишь психологическое состояние, обусловливающее получение откровения. Наряду с такими выдающимися пророками, как Самуил, Натан, Илия и Элиша, Библия называет сотни других пророков. Зачастую они образовывали группы «учеников [буквально `сынов`] пророков» (бней ха-невиим). Некоторые из них были женаты и имели семьи и дома (II Ц. 4:1–7; I Ц. 13:15), хотя в II Ц. 4:38 говорится о совместных трапезах пророков. Одна такая группа была в Бет-Эле, другая (50 человек) — в Иерихоне (II Ц. 2:3, 5, 7, 15). Элиша творил чудеса для своей группы пророков в 100 человек в Гилгале (II Ц. 4:38–44); царь Ахав вопрошал 400 пророков (I Ц. 22:6) и т. п. Пророки играли важную роль в общественной и политической жизни, давая советы и предсказывая будущее от имени Бога (I Ц. 14:5; 22:8; II Ц. 3:4; 8:8; 22:13). За это они получали плату деньгами, иногда весьма незначительную (I Сам. 9:8), или провизией (I Ц. 14:3). Пророки предсказывали даже и тогда, когда их не вопрошали (I Ц. 11:29; 12:22). В Библии много примеров влияния пророков на общественную и политическую жизнь. Так, Самуил избрал Саула (I Сам. 9), а затем Давида (I Сам. 16) царями Израиля, Натан клеймил Давида за его поведение по отношению к Бат-Шеве и ее мужу Урии (II Сам. 12:7–12) и побудил царя признать Соломона престолонаследником (I Ц. 1:8–40). Ахия пророчествовал как об избрании Иоров‘ама I царем Израиля, так и об истреблении его дома (I Ц. 11:29–39; 14:1–8; 15:29); другой «божий человек» объявил этому царю о будущем рождении Иошияху, который уничтожит жертвенник в Бет-Эле (I Ц. 13:1–2). Шма‘йя предостерегал иудейского царя Рехав‘ама от похода на Израильское царство (I Ц. 12:22–24) и т. п. Пророки играли столь важную роль, что некоторые цари имели придворных пророков. Так, Давиду служили Натан (II Сам. 7; I Ц. 1:8) и Гад (I Сам. 22:5; II Сам. 24:11; I Хр. 21:9; 29:29; II Хр. 29:25), а также сыновья Асафа, Хеймана и Иедутуна, которые «провещевали на цитрах, арфах и кимвалах» (I Хр. 25:1; II Хр. 29:30; 35:15). Натан и Ахия составили летописи «деяний Соломоновых» (II Хр. 9:29), а Иддо и Шма‘йя — «деяний Рехав‘ама» (II Хр. 12:15). Ранние пророки были одновременно ясновидцами и предсказателями будущего. Например, Ахия предсказал падение дома Иоров‘ама I и смерть его сына (I Ц. 14:6), Илия — засуху (I Ц. 17:1) и смерть царя Ахазии (II Ц. 1:4), Элиша — семилетний голод (II Ц. 8:1) и т. п. Группы пророков в Бет-Эле и в Иерихоне знали день, в который Бог намеревался вознести Илию на небеса (II Ц. 2:3); Элиша знал местонахождение врага (II Ц. 6:9) и даже слышал разговоры в его стане (II Ц. 6:12). Некоторых пророков посещали также видения (I Ц. 22:19; II Ц. 6:17). Пророки не просто предсказывали будущее, но и совершали определенные символические действия, которые должны были драматизировать и конкретизировать их слова. Так, Ахия разорвал свою одежду на 12 частей и велел Иоров‘аму взять 10 частей, ибо «так говорит Господь, Бог Израилев: вот, Я исторгаю царство из руки Соломоновой, и даю тебе десять колен...» (I Ц. 31; см. Колена Израилевы). Пророки были также чудотворцами, особенно Илия и Элиша (I Ц. 17:8, 17–24; 18; II Ц. 2:11, 13–14; 4:1–8 и др.). В подавляющем большинстве случаев, когда пророки вмешивались в общественные дела, предсказывали, открывали скрытое от глаз остальных, совершали символические действия и творили чудеса, они утверждали, что действуют во имя Бога и согласно Его воле. Деятельность пророков не была связана с обращением к каким-либо сверхъестественным силам и, как они верили, не проистекала из их врожденных способностей — лишь Божья воля направляла их и заставляла их говорить. Иногда пророки подвергались преследованиям. Например, царь Ахав позволял Изевель преследовать Илию (I Ц. 17) и т. п. Пророчество было широко распространено на древнем Ближнем Востоке (см. также Валаам). Интересный материал для сопоставления дают клинописные архивы Мари, в которых упоминаются харизматические личности, вдруг являвшиеся ко двору и изрекавшие послания от имени того или иного бога. Видимо, в Мари были и придворные пророки, а также пророчицы, которых можно сопоставить с библейскими пророчицами — Хулдой (II Ц. 22:14), Но‘адией (Нех. 6:14) и Мирьям (Исх. 15:20). Формула, которой пророки в Мари открывали свои пророчества — «Так он [бог] говорил ко мне», «Бог [следует имя бога] послал меня», — сходна с библейской (например, Исх. 7:16; Иер. 26:12). Однако наряду со сходством существует ряд принципиальных различий. Пророки в Мари не выступают с общественными или этическими требованиями, они обращаются исключительно к царю, стремясь прежде всего обратить его внимание на культ бога, от имени которого говорит данный пророк; за пророчеством не стоит религиозная идеология, как у еврейских пророков; слова пророка не обязательно понимаются как абсолютная истина или непреложное руководство к действию, а сам пророк — как истинный посланец бога. Наконец, пророчество в Мари не образует устойчивой пророческой традиции, созданной за несколько столетий, нацеленной на воспитание народа и моральное руководство им. Поздние пророки рассматривали себя продолжателями пророческой традиции, восходящей к Моисею, однако современные им исторические условия заставили их выработать новые идеологические установки, что отличает их от предшественников — Ранних пророков. Около трех столетий деятельности Поздних пророков характеризуются двумя историческими катастрофами — падением Израильского царства (722 г. до н. э.) и разрушением Иерусалима (587/6 г. до н. э.). Первые из пророков этой плеяды появляются за несколько десятилетий до первого события, последние действовали еще приблизительно столетие спустя после второго события. На протяжении всего периода три державы последовательно доминируют на исторической арене — Ассирия (см. Месопотамия), Вавилония и Персия (см. Иран). Если в эпоху Ранних пророков историко-политическая концепция носила локальный характер (враги Израиля в те дни — Аммон, Моав, Эдом, филистимляне и арамеи — не представляли для него серьезной угрозы), то в эпоху Поздних пророков, когда образовались мировые империи, еврейские пророки начинают видеть Бога Израиля как направляющую силу мировой истории. Хотя в центре Его внимания всегда находится народ Израиля, его религиозное, моральное и общественное поведение, пророки должны были объяснить народу причины исторических катастроф и вселить надежду на будущее избавление. Пророчество образовало новый литературный жанр (Ис. 6; 40:6–8; Иер. 1:4–19; 15:19–21; Иех. 1–3), в основу которого легли мотивы, намеченные в описаниях миссии, возложенной Богом на Моисея (Исх. 3:11; 4:10 и др.). Миссия пророка, часто отвергаемого народом, — весьма сложное эмоциональное состояние (Ис. 21:3–4; Иер. 4:19; 6:11; 15:17; Хав. 3:16); жизнь такого избранника одинока и горька (Иер. 15:17). Предвещая бедствия своему народу, пророки тяжело переживали свои пророчества (Ис. 6:11; 22:4; Иер. 8:23 и др.). Трагическая судьба побуждала многих пророков обращаться с упреками к Богу, избравшему их на такую участь (Иер. 14:9; 15:18–20 и др.). Но пророк — не только предвестник грозящего бедствия, он также ходатай перед Богом, он пытается молитвой отвратить от своего народа грозящую беду (Иер. 14:11, 13 и др.; Амос 7:1–3, 4–6; ср. Ис. 37:2; II Ц. 19; Иер. 37:3; 42:2, 20; Иех. 22:30–31). Пророки видели в исторических событиях перст Божий — Бог открывает Себя в исторических событиях и обращается ко всему человечеству (например, Ис. 13:23; Иер. 27:2; 28:8; 45–51; Иех. 25–32; Амос 1:3–2:3; 9:7; Нахум 3), однако только Израиль связан с Ним узами Завета: «Только вас признал Я из всех племен земли, потому и взыщу с вас за все беззакония ваши» (Амос 3:2). Избранность Израиля не служит гарантией неизменного благоволения и защиты Бога, и некоторые пророки резко выступали против распространенной в народе концепции неуязвимости Израиля (например, Ис. 28:15; Иер. 5:12; Амос 5:14). Избранность означает не неуязвимость, а высшую степень ответственности. Поэтому одной из особенностей Поздних пророков является непримиримая борьба против моральных и общественных пороков Израиля. Любой порок свидетельствовал, что Израиль «забыл Бога», и за этим должна последовать неотвратимая кара (например, Ис. 3:14–24; 5:8, 11–12, 18–19 и др.; Иер. 5:26; 7:9 и др.; Иех. 22 и др.; Хош. 1:7; 4:2, 6, 11–13; 6:8–10 и др.; Амос 2:6–8; 3:10–11; 4:1 и др.; Миха 3:1–3, 11; Цфан. 1:12). Появилась и новая концепция ритуала в отношении морали: сущность Божественного требования к человеку лежит не в культе, а в морально-этической сфере. В Пятикнижии и в книгах Ранних пророков нет четкого разграничения между культовыми и моральными предписаниями — оба типа предписаний одинаково важны и равно необходимы для сохранения еврейского народа. Однако Поздние пророки подчеркивают приоритет морали (Ис. 1:11–17; 66:1; Иер. 6:20; 7:21–23; 14:12; Хош. 6:6; Амос 5:21–25; Миха 6:6–8). Сказанное следует понимать не как оппозицию храмовой службе (см. Храм), но лишь как оппозицию абсолютизации культа. Богопочитание и ритуал — средства, при помощи которых человек может приблизить себя к Богу, то есть стремиться к подлинным целям — справедливости и праведности. Если культ становится заменителем морального поведения, его следует осуждать. Подлинная вера не тождественна формальному ритуалу и не может ограничиваться лишь праздничными днями. Поэтому отправление культа человеком, чье моральное поведение не безупречно, представляет собой оскорбление Богу. Такая позиция Поздних пророков неоднократно приводила к конфликту между ними и священническими кругами (Амос 7:10–13; Иер. 7:20; 26). Поздние пророки не только придавали решающее значение морали, но рассматривали ее как определяющий фактор национальной судьбы Израиля. Пророки настойчиво требовали от Израиля обратиться к Богу, чтобы сохранить само свое существование (Амос 5:4, 14), требовали от народа благочестия и верности Завету между Богом и Израилем и угрожали нарушителям наказанием и свершением проклятий Завета. Однако упреки и праведный гнев не были самоцелью пророков, а лишь средством пробудить народ от моральной спячки и привести его к покаянию. Цель их пророчеств о грозящем Божественном наказании состояла именно в том, чтобы спасти Израиль от кары, заставив его раскаяться в грехах и изменить свой образ жизни. Пророки не всегда были готовы рассматривать Божественный приговор как окончательный, уповая в своих молитвах на то, что покаяние Израиля сможет отвратить кару (например, Иоэль 2:14; Амос 5:15; Цфан. 2:3 и др.). С другой стороны, пророки часто сознавали тщетность упреков (например, Амос 4:6–11; Ис. 1:5; 9:12; Иер. 2:35; 5:3), неискоренимые жестоковыйность и жестокосердие народа (Иер. 5:21; Ис. 42:18–20; 43:8; 46:12 и др.; Иех. 2:4; 12:2). Но если люди не способны полностью обратить свои сердца к Богу, то Бог сделает это сам. Так как люди нарушили древний завет между Израилем и Богом, и Его предостережения и угрозы не подействовали, Он вложит Свою волю прямо в человеческие сердца, изменив таким образом самую природу человека. Сердца людей оживут, и все их существо будет наполнено «знанием Бога». Люди более не смогут противиться Его воле и отвергать Его учение. Этот новый завет будет нерушим и явится предзнаменованием полного избавления (Ис. 55:3; Иер. 24:7; 31:30–33 и др.; Иех. 16:60; 34:25 и др.). Та часть Израиля, которая останется в живых (например, Ис. 4:3–4; 10:20–21; Иер. 31:31–40; Амос 9:8; Миха 7:8; Цфан. 2:3, 9) после «дня Господня», будет жить в мире, не испытывая угнетения, несправедливости и войн (например, Ис. 2:1–5; 10:27; 11:1–9; 60:5–16; 61:4–9; Хош. 2:21; Миха 4:3–4). Это будет век, когда Слава Господня явится всему человечеству (Ис. 40:5), и все народы, отвергнув идолопоклонство, признают и станут почитать лишь Бога Израиля (Ис. 19:18–25; 45:22; Иер. 3:17; 12:16; Иех. 17:24; Миха 7:16; Хав. 2:14; Цфан. 2:11; Зхар. 2:15; 8:20–23; 14:16–21). Иерусалим станет духовным центром всего мира (Ис. 2:2), откуда будут исходить наставления Бога всему человечеству (Ис. 2:3; 51:4). Израиль будет пророческим народом (Ис. 49:2–3; 51:16; 59:21), распространяющим учение Бога среди людей (Ис. 42:1–4), став «светочем народов» (Ис. 42:6; 49:6) и «неся благословение Бога во все концы земли» (Ис. 45:22–24). Таким образом, еще одной отличительной чертой Поздних пророков является универсализм, который у Ранних пророков лишь намечался (ср. I Ц. 5:15; 19:15; 20:28). Однако, несмотря на различия, слишком схематичным было бы характеризовать деятельность Ранних пророков как славные деяния и чудеса с нередким вмешательством в дела государства, а выступления Поздних пророков — как пророческие речи почти в чистом виде. Как видно на ряде примеров, те и другие имели ряд сходных черт. В Талмуде концепция пророчества базируется на двух основных принципах. Во-первых, Моисей рассматривается как величайший из пророков. Никто из последующих пророков не познал до такой степени сущность Бога и никто не был в столь близком общении с Ним; так, о Моисее сказано, что лишь он один видел Бога как в чистом зеркале, в то время как остальные пророки видели Его как в кривом зеркале (Иев. 49б). Следующим после Моисея считается Исайя, о котором, в частности, говорится, что только Моисей и он «знали, что они пророчествуют» (Мид. Пс. 90:1), и потому эти двое — «величайшие из пророков» (Втор. Р. 2:4). Исайе принадлежит больше пророчеств, чем любому другому пророку, он обращался не только к Израилю, но и ко всему человечеству (Пси. Р. 34:158а). Иехезкель, когда ему бывало дано узреть Божественную сущность, взирал на нее, как «селянин взирает на лик царя», в то время как Исайя смотрел на Него, как «столичный житель смотрит на царя» (Хаг. 13б). Второй принцип следует из первого и состоит в том, что пророки не считаются реформаторами или обновителями учения. Их функция ограничивается только изложением и разъяснением сказанного в Пятикнижии (Шаб. 104а; Мег. Т. 14а). Поэтому законоучители видят в пророках лишь хранителей и распространителей Моисеевой Торы, наследников Иехошуа бин Нуна и предшественников законоучителей Великого собора. Поэтому, как правило, те утверждения пророков, которые не находят обоснований в Пятикнижии, не могут служить основой Галахи. Согласно раввинистической точке зрения, число пророков было огромно — «вдвое больше, чем число израильтян, вышедших из Египта» (Сук. 27б), но были записаны лишь те пророчества, которые служили поучением для будущих поколений. Все эти пророки говорили исключительно о днях Мессии (Бр. 34б). Раввинистическая традиция рассматривает Хаггая, Зхарию и Мал’ахи как последних пророков, со смертью которых пророчество исчезло из Израиля (Тосеф., Сота 13:2; Сота 48б; Иома 9б; Санх. 11а), чем эпоха Второго храма отличалась от времени Первого храма (ТИ., Та‘ан 2:1, 65а; Иома 21б). Эта же традиция приводится у Иосифа Флавия (Апион 1:39–41). В еврейской философии. Филон Александрийский рассматривал библейское пророчество как высшую форму понимания, выходящего за пределы разума, основывающегося на чувственном восприятии. Всякое пророчество — по милости Божьей, однако подлинным пророком может быть лишь тот, кто духовно готов к этому. Такой человек (еврей или нееврей) должен быть мудр, справедлив и свободен от телесных забот. В средневековой еврейской философии пророки и пророчества являются предметом пристального изучения. Са‘адия Гаон рассматривал пророчество как необходимое для внедрения заповедей — как постижимых разумом, так и вытекающих только из откровения. В первом случае пророчество дополняет, исправляет и усиливает человеческий разум, во втором — служит орудием Бога, открывающего людям Свою волю. Иехуда ха-Леви подчеркивал, что лишь избранный народ на своей избранной земле стремился подняться до пророческих высот, и многие преуспели в этом. Пророчества нет у других народов, и потому его следует рассматривать как Божественный дар. Средством достижения пророческого вдохновения является неизменно благочестивый образ жизни, направленной на обретение чистоты и святости. Таким путем человек приближает себя к Богу, насколько это дано смертному, и познает Божественную сущность. Это познание Бога осуществляется через пророческую интуицию, а обретший такое знание равен ангелу. Бесхитростные речи пророков более притягательны, чем велеречивые аргументы философов. Согласно Маймониду, пророчество является феноменом, посредством которого Божественная мудрость обеспечивает существование и совершенство человеческого рода. Цель пророчества — открытие людям Божественного закона, однако в своих повседневных проявлениях оно предназначено для того, чтобы направлять людей или побуждать их следовать Божественному закону. Маймонид определяет пророчество как эманацию Божественной полноты через посредство активного разума; эта эманация достигает человеческой рациональности, а затем — воображения. Для пророка необходимо, чтобы как его разум, так и воображение были совершенны. Пророки в качестве наставников и вождей народа превосходят ученых, которые способны воспринимать Божественную эманацию только разумом, а также правителей-законодателей и предсказателей, обладающих лишь совершенным воображением. Поэтому подлинный пророк (особенно Моисей), постигший высший мир и обладающий знанием спекулятивных истин о Боге, является наставником даже философов, а благодаря совершенному воображению он способен представить эти истины метафорически на благо всех людей; он — подлинный вождь, влияющий на государственных правителей. В новое время М. Мендельсон, полагавший, что разум способен самостоятельно постичь те теоретические истины, которые необходимы для духовного спасения, ограничивал функцию пророчества практической сферой, то есть Божественным наставлением людей к действию. Г. Коген видит в пророках мыслителей-новаторов, устранивших из религии мифологические элементы и развивших иудаизм из племенной религии в универсальный этический монотеизм, сущность которого — вера в единого Бога и выполнение морального закона. С. Л. Штейнхейм настаивает, что откровение невозможно объяснить лишь в терминах рационального или духовного опыта; основоположения иудаизма не могли иметь начала в познавательной способности человека ввиду ее ограниченности. Основная функция пророчества — открытие религиозных истин, которые могут быть познаны только как результат сверхъестественного откровения. Вместе с тем, именно разум помогает установить, где в Священном Писании содержится откровение Вечной истины. Ш. Р. Гирш и другие мыслители ортодоксального иудаизма требуют рассматривать Священное Писание как единый объективный факт, фиксирующий в себе Божественное откровение, и отказываются видеть в библейских пророчествах развитие Пятикнижия. В противоположность этому Ахад ха-‘Ам и М. Каплан исключают из пророчества все сверхъестественное. Ахад ха-‘Ам, видевший в еврейском народе носителя подлинного этического универсализма, считает пророка воплощением высших проявлений еврейского национального духа. Еврейские мыслители-экзистенциалисты интерпретируют пророчество как диалог между человеком и Богом, а не как восприятие человеком Божественного послания. М. Бубер полагает, что пророчество отражает субъективную реакцию пророка на его встречу с Богом. Согласно Ф. Розенцвейгу, хотя откровение — сверхъестественное явление, связанное с определенным временем и определенными индивидами, слова пророков, тем не менее, представляют собой чисто человеческую «интерпретацию» откровения, в котором Бог открывает Свою любовь к человеку. По мнению И. Соловейчика, диалог Бога с пророками позволяет установить «заветное общение» между Богом и человеком. Однако в отличие от мистического опыта пророчество нельзя свести к религиозному переживанию или интуиции, ибо оно имеет в себе нормативное содержание. А. И. Кук трактует пророчество в более мистическом духе, считая, что подлинное метафизическое понимание не может быть достигнуто с помощью одного только разума. Когда человеческое воображение соответствующим образом подготовлено благочестивой и святой жизнью, оно позволяет человеку приблизиться к Божественному источнику и увидеть реальность в свете Шхины (Божественного присутствия). Озарение, происходящее от этого единства с Божественным, достигает своей вершины в пророчестве.

Родился в Египте 7-го Адара 2368 г. от Сотворения мира (1392 г. до н.э.).

Умер на горе Нево, на восточном берегу реки Иордан, 7 адара 2488 г. (1272 гг. до н.э.), так и не войдя в Святую землю. Происходил из колена Леви.

Книга Хаггая — десятая в ряду малых пророков. второго года правления персидского царя Дария I, то есть 520 г. до н. э. (по мнению ряда исследователей — 521 г.).

В своей проповеди Амос выступал в защиту строгого монотеизма, против распространения идолопоклонства. Он обличал недостатки современного ему общества, особенно социальную несправедливость и неравенство, призывал к милосердию в отношении бедных и униженных. Амос утверждал, что человечность и правда являются формами служения Б-гу более важными, чем формальное принесение жертв. В его книге мы впервые встречаем идею равенства всех народов; избранничество Израиля он понимал как высокую меру ответственности перед Богом. В его писаниях впервые возникает образ «Дня Ягве» — Суда Господня, и выражается вера в спасение «остатка верных».

Амос оказал большое влияние на последующих пророков, особенно Исайю и Михея. В новозаветных Деяниях Апостольских первомученник Стефан цитирует его в речи против законников.

Пророку принадлежит особая ветхозаветная книга, носящая его имя (Книга пророка Захарии) и занимающая предпоследнее место среди пророческих книг.

Сын и ближайший ученик пророка Ирмии (в Танахе Ирмия назван также именем Бузи — «Посрамленный», потому что в ответ на его пророчества о скорой гибели Йеуды евреи оскорбляли и поносили его. Йехезкель был угнан в Вавилон в числе восемнадцати тысяч евреев, среди которых были Мордехай и другие мудрецы Великого Санхедрина (Йехезкель , на пятом году плена, Йехезкель удостоился высочайшего пророческого постижения. Всевышний показал ему высших ангелов — хайот акодеш, «видом подобных человеку», но «у каждого из них было по четыре лица, и у каждого — по четыре крыла». Причем, все четыре лица были разными: справа от лица человека — лик льва, слева — лик быка, а сзади — лик орла.

Общепринятое деление «Книги пророка Иоиля» на три главы восходит к изданию Вульгаты, осуществлённому в 1205 году английским богословом Стефаном Лэнгтоном.

Иона — древнейший из еврейских пророков, писание которого дошло до нашего времени. И он же был единственным ветхозаветным пророком, который «попытался убежать от Б-га».

Пророк Иона был родом из Гафхефера на севере Галилеи, расположенного всего в двух часах пути от Назарета, в котором спустя примерно восемь веков жил Иисус Христос.

Его отцом, согласно Ветхому Завету, был Амафия (Амитай), а матерью, согласно преданию, — та вдова из Сарепты Сидонской, к которой во время голода по велению Божию пришёл пророк Илия, и у неё не истощались мука и масло до того дня, пока Бог послал дождь на землю. Блаженный Иероним Стридонский, ссылаясь на иудейское предание, полагал, что сыном сарептской вдовы был не сам Иона, а его отец Амитай.

Книга пророка Ионы, входящая в состав Ветхого Завета, содержит пророчества о судьбах израильского народа, страданиях Спасителя, запустении Иерусалима.

Пророк Исайя начал пророчествовать в 747―735 годах до н. э. Начало пророчествований Исаии пришлось на период правления царей Озии, Иоафама, Ахаза и Езекии.

Жизнь Исаии мученически закончилась в период царствования царя Иудеи Манассии, известного своими нарушениями Торы и гонениями на пророков.

Согласно преданию, Исаия — автор ветхозаветной книги пророка Исаии.

Библейское предание гласит, что евреи отошли от Бога, когда по царству Иудее распространилось идолопоклонство.

Согласно Священному Преданию, Малахия происходил из колена Завулонова, умер в молодости; пророчествовал в то время, как Иерусалимский храм был снова построен после плена, вероятно — около 400 г. до н. э.; был таким же поборником веры и закона во дни Ездры и Неемии, как Аггей и Захария — во дни Зоровавеля.

Малахия обличал народ за недостаток усердия в жертвах, священников — за уклонение от веры, угрожает им судом Божиим за разные пороки и богохульство; в то же время он провидит славу второго храма и ясно предсказывает пришествие Мессии, явление Предтечи и грядущий Суд Божий.

Родом из поселения Морасф (Мареш или Морешет-Гат) в Шфела. Жил в Иудее в годы падения Самарии (ок. 720 г. до н. э.). Пророчествовал при царях Езекии и Манассии, был современником Исайи.

Пророк Михей стоит у истоков необычного для своего времени стремления «упростить» иудаизм до его этической сущности:

О, человек! сказано тебе, что — добро и чего требует от тебя Господь: действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренномудренно ходить пред Б-гом твоим

Когда и где жил пророк Авдий, неизвестно. Талмуд называет его обратившимся в иудаизм идумеем (Эдом) и отождествляет с богобоязненным домоправителем порочного израильского царя начала IX века до н. э. Ахава (Санхедрин, 39б). Христианский богослов Ефрем Сирин же писал, что Авдий был родом из Сихема и являлся современником пророков Осии, Иоиля, Амоса и Исаии (рубеж IX—VIII веков до н. э.). При этом содержание Книги Авдия указывает, что она относится ко времени первого разгрома еврейского царства вавилонянами, то есть в одно время с Иеремией (рубеж VII—VI веков до н. э.), — это видно из речи, обращённой к идумеянам с укорами в предательстве по отношению к их братьям израильтянам, которым во время их поражения они преградили путь к спасению

Пророк хорошо был знаком с жизнью еврейского духовенства и, возможно, был священником или по крайней мере из священнического рода.

Был женат на женщине по имени Гомерь, о которой упоминает в своей книге. Библейское предание гласит, что одна жена пророка была распутницей, изменявшей своему первому мужу, что символизирует измену народа Богу, а другая была блудницей, и пророк их взял в жены на условиях, что они закончат свои грешные дела. Как и Бог, готов был принять и простить людей, если они оставят служение идолам и распутство. Это было ещё одним мотивом к горячему проповедованию в среде Дома Израиля (Северного Царства) покаяния и возвращения на пути Господа, к искренней вере. Как и Амос, Осия боролся против идолопоклонства, пустившего свои корни в среде Десяти Северных колен, отступивших от поклонения истинному Богу.

Осии принадлежит фраза, отражающая веру в воскрешение и спасение людей через искупление их грехов Сыном Человеческим:

Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа?

Осия прямо говорит, что Господь отвернётся от Дома Израиля и призовёт в Царствие своё язычников, которые веруют в Него.

Происходил из колена Гада, жившего на восточном берегу Иордана (Седер адорот 3043).

По свидетельству кабалистов, был новым воплощением души праведного Йосефа. Вместе с тем, в нем были «искры душ» сыновей первосвященника Аарона — Надава и Авиу.

Был учеником пророка Элияу и получил от него посвящение в пророки (Зоар хадаш, Рут 82г; Седер адорот 3043). Следуя прямому повелению Творца, Элияу избрал Элишу своим духовным преемником (I Мелахим 19:16-21).

В 3047 году /713 г. до н.э./ Элиша перешел со своим наставником на восточный берег Иордана, где Элияу разъяснил ему величайшие тайны, связанные с Сотворением мира и Б-жественным управлением Вселенной. Затем Элиша стал свидетелем того, как его наставник «был вихрем вознесен в небо», — на земле остался только плащ Элияу. Элиша в скорби разодрал на себе одежды. Возвратившись к Иордану, он ударил по воде подобранным плащом своего наставника, и вода расступилась перед ним, как прежде расступалась перед Элияу.

По-видимому, он был потомком в четвертом поколении царя Хизкияху и, таким образом, дальним родственником царя Иошияху, в годы правления которого (640–609 гг. до н. э.) Цфания действовал

На протяжении длительного 55-летнего правления сына Хизкияху Менашше в Иудею широко проникло ассирийское культурное, политическое и религиозное влияние, а еврейская религия претерпела упадок. Выступление Цфании против распространения языческой веры (Цфан. 1:4–8) совпадает с реформой царя Иошияху, направленной на искоренение языческих религиозных влияний (621 г. до н. э.). Дезинтеграция Ассирийской империи и сопровождавшие ее политические катаклизмы на Ближнем Востоке были фоном пророчеств Цфании о близящемся Дне Господнем (Цфан. 1:14–18).

Первая глава книги Цфания — пророчество о скором Суде и истреблении рода людского в целом и жителей Иудеи, в частности. Пророк не произносит ни одного слова утешения, не оставляет надежды никому. Картина грядущего уничтожения — прямая противоположность изображения Творения мира (Быт. 1). Грех народа, и в первую очередь его вождей, — поклонение Ваалу и звездам и отступление от веры в Бога Израиля. В описании грядущего Дня Господня Цфания развивает традиции пророков Амоса (5:18–20) и Исайи (2:6–22). Этот день будет днем, когда жертвенный огонь пожрет все живое на земле.

Объем библейского повествования об Исааке сравнительно невелик. В истории о патриархах Исаак выступает не столько как самостоятельная фигура, сколько в качестве либо сына Авраама, либо отца Иакова. Исаак был наследником Авраамова Завета, его имя было предопределено Богом, и первым в восьмидневном возрасте он подвергся обрезанию, согласно велению Б-га. Роль Исаака как единственного наследника Авраама подчёркивается изгнанием его сводного брата Исмаила. Испытывая веру Авраама в обещание, данное Б-гом, сделать его «народом великим», а потомство его — «как песок земной», Б-г приказывает ему принести Исаака в жертву, однако в последнее мгновение ангел Божий велит Аврааму «не заносить руки на отрока», и жертвенный овен заменяет Исаака.

Еврейские врачи, совершившие революцию в медицине

Значительный вклад в создание ее научных основ и становление современной лечебной и профилактической помощи внесли ученые и врачи — евреи. Этот процесс изначально был тесно связан с религиозными воззрениями евреев и основывался на них. Не случайно первые ограничения и рекомендации медицинского характера, предписывавшиеся евреям, являлись составными элементами их образа жизни, регламентированного законами иудейской религии.

Будучи тесно связанной с медициной Древнего Египта и других стран Древнего мира и заимствовав у них немало полезных практических рекомендаций, медицина евреев и формирование врачебного сословия изначально имели существенные отличия.

В странах Древнего мира носителями медицинских знаний, применявшими их в практике, как правило, были жрецы (период так называемой жреческой медицины). И хотя в ней применялись заимствованные из народной медицины некоторые рациональные приемы диагностики и лечения болезней, носители храмовой медицины весьма часто использовали в качестве ведущего метода лечения языческие магические обряды и мистические приемы

Библия даёт многочисленные свидетельства относительно высокого уровня древнееврейской медицины, а из древней барайты, воздающей хвалу царю Хизкияху за сокрытие лечебника, дабы не отвращал людей от Высшего Исцелителя — Бога, следует, что в библейскую эпоху, очевидно, существовали и не дошедшие до нас специальные медицинские руководства. Несмотря на безусловно религиозный характер библейских медицинских представлений (общая установка, что болезнь и излечение находятся в руках Бога, вера в чудесное исцеление, совершаемое непосредственно Богом или его посланником — пророком.

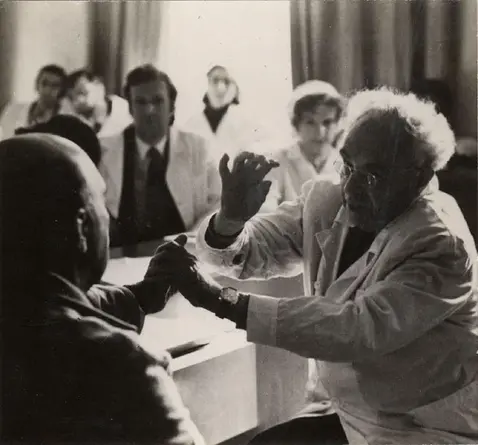

Александр Лурия родился в Казани старшим ребёнком в интеллигентной еврейской семье. Его отец — известный терапевт, впоследствии профессор Роман Альбертович Лурия (1874—1944) — занимался частной медицинской практикой; мать — Евгения Викторовна Лурия (урождённая Хаскина, 1875—1951) — была зубным врачом.

Окончил Казанский университет (1921) и 1-й Московский медицинский институт (1937). В 1921—1934 гг. — на научной и педагогической работе в Казани, Москве, Харькове. С 1922 по 1930 годы — член Русского психоаналитического общества. В 1931—1934 руководил Сектором психологии в Украинской Психоневрологической Академии в Харькове и фактически инициировал начало собственно психологических исследований в Советской Украине. С 1933 года работал в научно-исследовательских и учебных учреждениях Москвы, таких, как Медико-биологический институт (в 1935 г. переименован в Медико-генетический институт им. М. Горького), Всесоюзный институт экспериментальной медицины, Московский государственный педагогический дефектологический институт, Научно-практический институт специальных школ и детских домов Наркомпроса РСФСР (с 1929 по 1934 годы — Экспериментальный дефектологический институт) и Институт нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко.

Член Национальной академии наук США (1985).

Закончил Йельский университет в 1962 году и после непродолжительной работы в лаборатории Аллена Конни в Нью-Йорке поступил в аспирантуру в Кейсовский университет Западного резервного района (Кливленд (Огайо)), где занимался изучением цАМФ. В 1971 году Гилман стал доцентом фармакологии в Университете Вирджинии в Шарлотсвилле, в 1977 профессором . В 1981 году получил должность заведующего отделом фармакологии в Юго-западном медицинском центре Техасского университета в Далласе. После выхода на пенсию в 2009 году был назначен главным научным сотрудником Техасского научно-исследовательского института профилактики рака. Ушёл в отставку в 2012 году.

После стажировки, во время Второй Мировой войны, он пошёл служить врачом на корабль Береговой охраны США в Карибском море. Несмотря на то, что он часто ссорился с капитаном судна, Корнберг должен был оставаться в море на всё время войны.

Карьера Корнберга приняла неожиданный оборот, когда в 1942 году была опубликована его первая медицинская статья. В медицинской школе Корнберг провел небольшое исследование расстройства (позже известное как синдром Жильбера), которое он сам перенёс, характеризующееся чрезмерным количеством билирубина в крови и лёгкой формой желтухи. На момент публикации руководство военно-медицинской службы, наряду с директором Национального института здоровья Роллой Дайер, отчаянно искали новые сведения о желтухе в связи с её вспышкой, вызванной новой вакциной против жёлтой лихорадки. Впечатлённый исследованиями Корнберга, Дайер организовал его назначение на пост исследователя в лаборатории питания NIH осенью 1942 года. Первый проект Артура предусматривал изучение витаминной недостаточности у крыс, индуцированной сульфаниламидами. Изучая известные на тот момент витамины, многие из которых являются коферментами, Корнберг заинтересовался центральной ролью ферментов во всех жизненных процессах и их огромным потенциалом для выяснения механизмов работы клетки.

Член Национальной академии наук США (1972), удостоен Национальной научной медали США (1990).

В медицинской школе Нью-Йоркского университета Бенасерраф изучал механизм гиперчувствительности, а также клеточную и гуморальную гиперчувствительность. Эти работы привели к открытию, за которое он получил позже Нобелевскую премию. В 1968 году он получил позицию в Национальном институте аллергии и инфекционных заболеваний в Бетесде, а в 1970 году стал заведующим отдела патологии Гарвардского университета, где продолжал заниматься иммунным ответом.

В 1980 году получил Нобелевскую премию за открытие главного комплекса гистосовместимости, который отвечает за развитие иммунного ответа организма на чужеродный белок. В последние годы работал в Онкологическом институте Дана-Фарбера в Бостоне.

Член Национальной академии наук США (1975). Родился в Бруклине, в семье еврейских эмигрантов из России — адвоката Меера Блумберга и Иды Симоновой. Начинал учёбу в ортодоксальной иешиве во Флэтбуше, учился читать и писать на древнееврейском языке, изучал иудейские религиозные тексты. В этой школе одновременно учился другой нобелевский лауреат Эрик Кандель. Начиная с 1950-х годов Бламберг объездил многие страны мира, собирая образцы крови человека в целях изучения вопроса изменений и отличий в крови людей, сосредоточив внимание на том, почему некоторые люди заболевают в определённых условиях, а другие нет. В 1964 году во время изучения желтухи он обнаружил поверхностный антиген гепатита В в крови австралийского аборигена.

С 1977 года профессор Пенсильванского университета. В 1989—1994 гг. мастер оксфордского Баллиол-колледжа. Член Американской академии искусств и наук (1994).

В 1999—2002 гг. директор NASA Astrobiology Institute. Он работал в НАСА на различных должностях до 2004 года. Член Американского философского общества с 1986 года и его президент с 2005 года.

День рождения Баруха Бламберга 28 июля был выбран Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в качестве Международного дня борьбы с гепатитом (World Hepatitis Day)

Большую известность получили исследования А. М. Безредка проблем местного иммунитета, которые он проводил на протяжении 12 лет с 1913 по 1925 годы. Несмотря на то, что его теория подверглась основательной критике со стороны оппонентов, отрицающих возможность проявления автономного, без участия всего организма в целом, иммунитета, открытый А. М. Безредка способ местной иммунизации нашёл применение для профилактики ряда инфекций. Иммунизация по Безредка применяется против столбняка, брюшного тифа, дизентерии, холеры, сибирской язвы, оспы, стрептококковой и стафилококковой инфекции. Практическое применение учения о местном иммунитете нашло в хирургии, дерматологии, гинекологии и офтальмологии в лечении и профилактике инфекционных заболеваний.

В 1926 году В. С. Левит вернулся в Москву, был избран на должность заведующего кафедрой госпитальной хирургии медицинского факультета 2-го Московского университета (в 1930 году преобразован во Второй Московский медицинский институт), которую возглавлял в течение многих лет. В предвоенные годы преподавал военно-полевую хирургию на военном факультете Второго Московского медицинского института. Был участником 22-го (1932), 23-го (1935) и 24-го (1938) съезда хирургов. В 1935 году был делегатом 10-го Международного съезда хирургов в Каире.

Во время Советско-финской войны выезжал в госпиталь города Пушкин, где проводил обходы и консультации по вопросам военно-полевой хирургии. Во годы Великой Отечественной войны Владимир Левит был главным хирургом Московского военного округа, а с 1942 года — первым заместителем главного хирурга Красной Армии, проводил организационную работу по хирургическому обеспечению войск, выезжал в районы боевых действий. Был заместителем Н. Н. Бурденко и оказывал помощь в руководстве работой советских хирургов в годы войны.

С 1950 года — врач травматолог-ортопед Курганской областной больницы, в 1951 году предложил аппарат для чрескостного остеосинтеза. Заявка на изобретение была подана 9 июня 1952 года, авторское свидетельство выдано 30 июня 1954 года.

В 1955 году назначен заведующим ортопедо-травматологическим отделением Курганского областного госпиталя инвалидов Великой Отечественной войны. Будучи заведующим хирургическим отделением Курганского областного госпиталя для инвалидов войны, где перед его глазами проходили сотни бойцов с последствиями повреждений костей, которым проводимое лечение практически не давало результата, Г. А. Илизаров предложил свой, принципиально новый способ сращивания костей при переломах. Новизна предложенного способа и аппарата для его осуществления подтверждены авторским свидетельством. Использование аппарата Илизарова повысило эффективность и заметно сократило сроки лечения переломов. Большая практика дала возможность расширить диапазон применения аппарата. Одновременно выполнял обязанность бортхирурга санитарной авиации по оказанию экстренной хирургической помощи населению сельских районов.

Компрессионно-дистракционный аппарат Илизарова.

Изобретённый в 1950 году Г. А. Илизаровым чрескостный компрессионно-дистракционный аппарат гармонично сочетает стабильную фиксацию костных фрагментов с управлением сложными биологическими процессами развития костной ткани (её сжатием («компрессией») или растяжением («дистракцией»)).

Наиболее значительным вкладом Герти и Карла Кори было создание цикла углеводов известного как цикл Кори, выделение глюкозо-1-фосфата и открытие фосфорилазы и фосфоглюкомутазы. Эти открытия установили ферментативный путь гликогенолиза и гликолиза. Совместно с мужем Карлом Кори стала лауреатом Нобелевской премии по физиологии и медицине 1947 года «за открытие каталитического превращения гликогена».

В метаболизме гликогена, Герти Кори была первопроходцем в открытии деветвящего фермента амило-1,6-глюкоксидазы и его применении для установления структуры гликогена путём последовательного ферментативного расщепления. Эта новаторская работа привела к разъяснению ферментативных дефектов в болезнях связанных с запасанием гликогена. Её исследования, таким образом, расширяли фундаментальные научные открытия в клинической арене, в частности в сфере педиатрии, её оригинальной области клинических интересов и специализации.

Элион, работая преимущественно с Джорджем Хитчингсом, создавала препараты для борьбы с лейкемией, подагрой, малярией, герпесом и аутоиммунными заболеваниями. Она и Хитчингс разработали систему разработки лекарств, которая привела к разработке лекарства от СПИДа AZT.

В 1950-х годах она стала пионером в разработке двух препаратов, которые вмешивались в репродуктивный процесс раковых клеток и вызывали ремиссию при детской лейкемии. В 1957 году она создала первый иммунодепрессант, что привело к успешной пересадке органов. В 1977 году ее работа привела к разработке первого препарата, применяемого против вирусного герпеса.

Гертруда Элион, потерявшая дедушку и мать из-за рака, никогда не теряла из виду людей, на жизнь которых влияют ее исследования. Она сказала: «Когда вы встречаете кого-то, кто прожил 25 лет с трансплантированной почкой, это ваша награда».

Член Национальной академии наук США (1974), иностранный член Лондонского королевского общества (1988).

После того, как Ренато Дульбекко обнаружил, что опухолевые вирусы действуют путем включения своей ДНК в ДНК клеток-хозяев, Говард Темин и Дэвид Балтимор — независимо друг от друга — обнаружили, что вирусы с геномами, состоящими из РНК, также могут быть вставлены в ДНК клеток-хозяев. Это происходит с помощью фермента, известного как обратная транскриптаза. Открытие того, что информация, содержащаяся в РНК, может передаваться в ДНК, означало необходимость изменения общепринятого правила, согласно которому генетическая информация передается только в одном направлении — от ДНК к РНК, к белку.

В 1943 году Солком была создана эффективная вакцина против гриппа, в последние годы Второй мировой войны её широко использовали в армиях США и союзников.

В 1948 году он принял участие в проекте, финансируемом Национальным фондом детского паралича, направленным на то, чтобы определить количество различных типов вируса полиомиелита. Работая над исследованиями, Солк увидел возможность расширить этот проект для разработки вакцины против полиомиелита. Совместно с опытной исследовательской группой, которую он собрал, Солк посвятил этой работе следующие семь лет. В своей работе Солк использовал «бессмертные клетки» HeLa

Им удалось разработать вторую (после Хилари Копровского) инактивированную вакцину. Полученная в 1952 году, она была после необходимых исследований представлена миру 12 апреля 1955 года. Инактивированная вакцина Солка (ИПВ) основана на полиовирусе, выращенном в клеточной линии Vero и химически инактивированном формалином. После инъекции двух доз IPV свыше 90 % из числа вакцинированных вырабатывают защитные антитела ко всем трём серотипам полиовируса, и более 99 % имеют иммунитет к полиовирусу после трёх доз.

Солк решил не патентовать вакцину и не извлекать из неё какую-либо прибыль, чтоб максимизировать её глобальное распространение. В результате массового применения разработанной вакцины (1956—1961) среди детей в возрастных группах, особенно подверженных инфекции, заболеваемость снизилась на 96 %.

В последние годы жизни Солк принимал участие в разработке вакцины против СПИДа.

Член Национальной академии наук США (1950). Родился Джордж Уолд 18 ноября 1906 года в Нью-Йорке. В 1922 году поступил в Нью-Йоркский университет, который окончил в 1927 году. После окончания поступил в Колумбийский университет, который также успешно окончил. Работал в Цюрихском, Чикагском и Гарвардском университетах.

Скончался Джордж Уолд 12 апреля 1997 года в Кэмбридже.

Основные научные работы посвящены биохимии, физиологии и эволюции зрения, механизмам фоторецепции, вопросам цветового зрения и зрительной адаптации у человека, проблемам возникновения жизни и биологической эволюции.

Президент Калифорнийского технологического института в 1997—2006 гг., ныне эмерит и его профессор, прежде президент Рокфеллеровского университета (с 1990) и профессор Массачусетского технологического института, в последнем проработал более четверти века и являлся директором-основателем Whitehead Institute (1982—1990).

Член Национальной академии наук США и Национальной медицинской академии США, а также Американского философского общества, иностранный член Лондонского Королевского общества и Французской академии наук. Удостоен Национальной научной медали (1999).

Доктор философии (1984), профессор Калифорнийского университета в Сан-Франциско, где трудится с 1990 года. Член Национальной академии наук США (2004).

Родился в нью-йоркском районе Брайтон-Бич в семье еврейских эмигрантов из России. Там же окончил среднюю школу Авраама Линкольна. Отец был инженером, мать — учительницей начальных классов.

В 1977 году получил степень бакалавра в Массачусетском технологическом институте (MIT), в 1984 году — степень доктора философии в Калифорнийском университете в Беркли. С 1990 года работает в Калифорнийском университете в Сан-Франциско, профессор.

Член Американской академии искусств и наук (2005), иностранный член Венгерской академии наук.

Дэвид Джулиус: моя группа заинтересована в том, чтобы понять, как сигналы принимаются и передаются нервной системой. В одном аспекте нашего исследования мы использовали силу натуральных продуктов для выяснения молекулярных механизмов ощущения боли. Например, мы задались вопросом, как капсаицин, основной острый ингредиент «острого» перца чили, вызывает жгучую боль, а ментол, охлаждающий агент в листьях мяты, вызывает ощущение ледяной прохлады. Используя эти агенты в качестве фармакологических зондов, мы идентифицировали ионные каналы на сенсорных нервных волокнах, которые активируются теплом или холодом, обеспечивая молекулярное понимание процесса термоощущения.

С 1959 года Даниел работал в институте Рокфеллера, занимался поиском новых методов синтеза белков. Он опубликовал ряд работ [5] [6], в которых предложил возможности синтеза белков из амино-ацилированных РНК. Наиболее важным открытием в этой области стала работа, выпущенная в 1965 году [7]. В ней Даниел Натанс показал, что с помощью использования РНК возможно осуществить синтез белка вируса вне клетки. В ходе этой работы также была впервые выделена и очищена мРНК, и использована для получения конкретного белка.

В результате работы Натанса удалось установить много важных свойств данного вируса, а в дальнейшем учёные из различных лабораторий неоднократно использовали метод исследования генома с помощью рестриктаз. За открытия в этой области в 1986 году Даниелу Натансу вместе с его коллегами Хамилтоном Смитом и Вернером Арбером вручили Нобелевскую премию по медицине и физиологии. Помимо исследования вирусов Натанс также занимался изучением онкологических заболеваний и мутаций в клетках. При этом он активно использовал метод расщепления ДНК, изобретённый ранее. Так, в одной из своих работ он показал, что рост клеток млекопитающих зависит от активации некоторых генов в определённой последовательности.

Член Национальной академии наук США (1942), иностранный член Парижской академии наук (1955; корреспондент с 1937).

В 1932 году Американская ассоциация по борьбе с туберкулёзом обратилась к Зельману Ваксману с просьбой изучить процесс разрушения палочки туберкулёза в почве. Учёный дал заключение, что за этот процесс ответственны микробы-антагонисты. В конце 1930-х годов Зельман Ваксман разрабатывает новую программу, касающуюся использования результатов, полученных исследований в области микробиологии для лечения болезней. В течение четырёх лет Ваксман и его коллеги исследовали около десяти тысяч различных микроорганизмов почвенного покрова в поисках антибиотиков, способных воздействовать на бактерии. В 1940 году учёные выделили актиномицин, оказавшийся довольно токсичным. Спустя два года они открыли стрептомицин — антибиотик, оказавшийся эффективным в отношении возбудителей туберкулёза.

Среди достижений Фрейда наиболее важными являются разработка трёхкомпонентной структурной модели психики (состоящая из «Оно», «Я» и «Сверх-Я»), выделение специфических фаз психосексуального развития личности, создание теории эдипова комплекса, обнаружение функционирующих в психике защитных механизмов, психологизация понятия «бессознательное», открытие переноса, а также разработка таких терапевтических методик, как метод свободных ассоциаций и толкование сновидений.

За свою жизнь Фрейд написал и опубликовал огромное количество научных работ — полное собрание его сочинений составляет 26 томов. Он имел звания доктора медицины, профессора, почётного доктора права Университета Кларка и являлся иностранным членом Лондонского королевского общества, обладателем премии Гёте, являлся почётным членом Американской психоаналитической ассоциации, Французского психоаналитического общества и Британского психологического общества.

В июле 1920 года в соответствии с постановлением правительства И. А. Кассирский был направлен для продолжения образования в Саратовский университет. В 1922 году была опубликована первая научная работа И. А. Кассирского «К вопросу о роли гипофиза при несахарном мочеизнурении». Особо необходимо отметить разработку И. А. Кассирским метода исследования костного мозга с помощью предложенной им иглы (игла Кассирского) для стернальной пункции.

Академик Академии медицинских наук СССР (1945), (1894 семье капельмейстера 96-го пехотного Омского полка Абеля Абрамовича Зильбера и его жены — урождённой Ханы Гиршевны (Анны Григорьевны) Дессон, пианистки и владелицы музыкальных магазинов. Всего в семье было шестеро детей — Мирьям, Лея, Лев, Давид, Александр и Вениамин. Старшая сестра Мирьям (в замужестве Мира Александровна Руммель, 1890 — после 1988) — вышла замуж за первого директора Народного дома им. А. С. Пушкина Исаака Михайловича Руммеля. Сестра Лея (в замужестве Елена Александровна Тынянова, 1892—1944) — жена писателя и литературоведа Юрия Тынянова, одноклассника Льва Зильбера. Младшие братья: военный врач Давид Зильбер (1897—1967), композитор и дирижёр Александр Ручьёв (1899—1970), писатель Вениамин Каверин (1902—1989). Руководил подавлением вспышки чумы в Нагорном Карабахе в 1930 году. По возвращении в Баку был представлен к ордену Красного Знамени, но вскоре был арестован по обвинению в диверсии с целью заразить чумой население Азербайджана. Был выпущен через 4 месяца (возможно, по ходатайству Максима Горького, к которому обратился младший брат Льва Зильбера писатель Вениамин Каверин, возможно, благодаря хлопотам бывшей жены, Зинаиды Ермольевой). 1932 году руководил ликвидацией вспышки оспы в Казахстане[2] В 1937 году руководил дальневосточной экспедицией Наркомздрава СССР года по изучению неизвестного инфекционного заболевания центральной нервной системы. В ходе работы экспедиции была выяснена природа заболевания — клещевого энцефалита — и предложены методы борьбы с ним. Сразу по возвращении был арестован по доносам о попытке заражения Москвы энцефалитом и сокрытии факта заноса энцефалита в СССР японскими диверсантами. В июне 1939 года был освобожден. В борьбе за его освобождение участвовали В. А. Каверин, З. В. Ермольева, коллеги по дальневосточной экспедиции А. К. Шубладзе, М. П. Чумаков, В. Д. Соловьёв и многие другие. В 1940 году Зильбер был арестован в третий раз. Находясь в заключении, Зильбер часть срока отбывал в лагерях на Печоре, где в условиях тундры из ягеля получил дрожжевой препарат против пеллагры и спас жизнь сотням заключённых, погибавших от полного авитаминоза. Получено авторское свидетельство на изобретение. Свидетельство было записано на имя «НКВД». Отвечал отказом на неоднократные предложения работать над бактериологическим оружием. Вспомнив об умении Зильбера получать спирт из ягеля, начальство направило его в химическую «шарашку», где он начал исследования рака. За махорку заключённые ловили Зильберу мышей и крыс для экспериментов. В ходе исследований сформулировал новую концепцию происхождения раковых опухолей. В своем первоначальном виде (1942—1945) она базировалась на двух основных положениях: опухоли имеют вирусное происхождение, но вирус выполняет лишь инициирующую функцию в опухолевом процессе.

Окончил медицинский факультет Московского университета, после чего занимался медицинской практикой в Москве. Затем работал как врач-эпидемиолог в ряде областей России. Участвовал в борьбе с эпидемией холеры в Астрахани. С 1894 года жил в Вильно. Возглавлял одну из местных больниц, получил известность как врач-терапевт. Создал в Вильно отделение «Общества охранения здоровья еврейского населения», возглавлял отделение «Еврейского колонизационного общества». Затем член городского муниципалитета Вильно.

В 1905 году за участие в антиправительственных выступлениях (за статьи в поддержку прибалтийского сепаратизма) арестован, провёл 6 месяцев в тюрьме, затем выслан из страны. Учился в университетах Вены, Гейдельберга и Берлина. Продолжил медицинскую карьеру в Германии. Основатель Общества здоровья, ряда еврейских общеобразовательных школ. Стоял у истоков Еврейского научного института.

Вернулся в Россию в 1907 году. Член виленской ложи «Единение», входившей в Великий восток народов России. Принял участие (медиком) в Первой мировой войне (1915).

Один из активных участников еврейского общественного движения в Вильно, один из основателей Идише фолькспартей. Во времена Второй Речи Посполитой был избран в муниципалитет города Вильно (1919) и Польский сейм (1928—1930) от Блока национальностей (украинцев, евреев, немцев и белорусов Польши), получившего 55 мест.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРОЗА

История еврейской литературы обнимает собой промежуток времени в 3 тысячи лет. Кроме множества богословских сочинений, она заключает в себе огромное число книг по математике, географии, медицине, по естественным наукам, по грамматике, риторике, а также много поэтических и беллетристических произведений всякого рода и формы. Было бы, поэтому, неосновательно называть Е. литературу библейской или раввинской. Последнее название подало бы повод к ошибочному предположению, будто одни только раввины являются представителями еврейской письменности, тогда как в действительности еврейские ученые в течение последних 1000 лет лишь для того носят титул рабби, чтобы показать, что они, в противоположность караимам, признают, рядом с Библией, еще и Талмуд.

Дважды лауреат Гонкуровской премии (1956 — под именем Ромена Гари и 1975 — под именем Эмиля Ажара). Роман Кацев (1914, Вильно, на территории Российской империи (ныне Вильнюс, Литва). Мать будущего писателя — еврейская провинциальная актриса Мина Иоселевна Овчинская из Свенцян (1879—1941; выведена под именем Нина Борисовская в романе «Обещание на рассвете»); отец — коммерсант из Трок А́рье-Лейб (по-русски Лейб Фа́йвушевич) Ка́цев (1883—1942). Дом, в котором родился будущий писатель, принадлежал его деду, Фа́йвушу-До́виду Мо́телевичу (Мо́рдуховичу) Ка́цеву (1851—?) и его жене Ри́вке-Зла́те Борух-Фишелевне Трабу́н (1858—?).

В 1945 году была опубликована первая новелла Ромена Гари. Вскоре он стал одним из самых популярных и плодовитых писателей Франции. Псевдоним Гари он выбрал не случайно. Своему другу, критику Франсуа Бонди, он как-то сказал: «По-русски гори — это повелительное наклонение глагола гореть; от этого приказа я никогда не уклонялся ни в творчестве, ни в жизни». В результате мистификации Гари стал единственным литератором, получившим Гонкуровскую премию дважды — в 1956 под именем Ромена Гари и в 1975 под именем Эмиля Ажара (за роман «Вся жизнь впереди»). Писатель выдал за неизвестного начинающего автора Эмиля Ажара своего двоюродного племянника, внука младшего брата матери Ильи Осиповича Овчинского.

Ромен Гари застрелился 2 декабря 1980 года, написав в предсмертной записке: «Можно объяснить всё нервной депрессией. Но в таком случае следует иметь в виду, что она длится с тех пор, как я стал взрослым человеком, и что именно она помогла мне достойно заниматься литературным ремеслом».

ПОЭЗИЯ

Берберы, oтличаясь от арабов религиозной нетерпимостью, они начали преследовать евреев, в результате чего еврейская культура, и в том числе поэзия, постепенно пришла в упадок. Всё же в этот период в Испании ещё остались довольно крупные поэты. К их числу относится, в частности, Иегуда Алхаризи.

Алхаризи является одним из последних представителей блестящей плеяды еврейских поэтов в средневековой Испании. Место его рождения в точности не известно, но сохранились сведения о том, что он много странствовал по свету, посетил Александрию, Иерусалим и другие города. Он оставил после себя большое количество произведений, однако увековечил своё имя сборником макам под названием «Ты меня умудряешь» («Техкемони»), вложив в него весь свой талант, всё своё мастерство. «Техкемони» состоит из пятидесяти макам, написанных рифмованной прозой вперемежку со стихами.

Первые стихи были напечатаны в 1913 и 1914 годах в альманахе «Аккорды» (№ 1—2, под псевдонимом «Эдуард Д.»). С 1915 года под псевдонимом «Эдуард Багрицкий», «Деси» и женской маской «Нина Воскресенская» начал публиковать в одесских литературных альманахах «Авто в облаках» (1915), «Серебряные трубы» (1915), в коллективном сборнике «Чудо в пустыне» (1917), в газете «Южная мысль» неоромантические стихи, отмеченные подражанием Н. Гумилёву, Р. Л. Стивенсону, В. Маяковскому. Вскоре стал одной из самых заметных фигур в группе молодых одесских литераторов, впоследствии ставших крупными советскими писателями (Юрий Олеша, Илья Ильф, Валентин Катаев, Лев Славин, Семён Кирсанов, Вера Инбер). Багрицкий любил декламировать собственные стихи перед молодёжной публикой.

Лауреат Нобелевской премии по литературе 1987 года, поэт-лауреат США в 1991—1992 годах. Стихи писал преимущественно на русском языке, эссеистику — на английском. Почётный гражданин Санкт-Петербурга (1995).

Раннее детство Иосифа пришлось на годы войны, блокады, послевоенной бедности и прошло без отца. В 1942 году после блокадной зимы Мария Моисеевна с Иосифом уехала в эвакуацию в Череповец, вернулись в Ленинград в 1944 году. В 1947 году Иосиф пошёл в школу № 203 на Кирочной улице, 8. В 1950 году перевёлся в школу № 196 на Моховой улице, затем, в 1953 году, — в школу № 181 в Соляном переулке и в следующем году, оставшись на второй год, перешёл в школу № 276 на Обводном канале, дом № 154, где продолжил учёбу в 7-м классе. 14 февраля 1960 года состоялось первое крупное публичное выступление на «турнире поэтов» с участием 19-летнего Бродского в ленинградском Дворце культуры имени Горького с участием А. С. Кушнера, Г. Я. Горбовского, В. А. Сосноры. Чтение стихотворения «Еврейское кладбище» вызвало скандал[10].

С 1960 года (а возможно, и раньше) Бродский находился в поле внимания ленинградского КГБ. Его вызывали на допрос КГБ в связи с арестом Александра Гинзбурга, которого осудили на два года лагерей за публикацию в своём самиздатском журнале поэзии «Синтаксис», где были пять стихотворений Бродского.

Вскоре после свадьбы переехал в г. Адрианополь, где написал ряд книг. Около 1535 года поселился в Сафете (Цфате), который в то время был центром еврейской мистики, где принялся интенсивно изучать каббалу. К его мнению прислушивались такие знаменитые раввины и каббалисты Сафета, как р. Моше Кордоверо и р. Йосеф Каро.

Шломо Галеви Алкабец скончался приблизительно в 1584 году в Цфате.

Книги (толкования к различным частям священного писания):

Эсфири,

Песнь песней Соломона

Руфи

Псалмам

Иов и др.

Комментарии к Пасхальной Агаде

Книги, посвящённые различным аспектам каббалы.

Творчество Галеви, особенно его светские произведения, как и вся еврейская поэзия того времени, отмечено влиянием арабской литературы; это влияние сказывается в лиризме, в романтичности образов, в гиперболических сравнениях, в тяготении к аллегорическим намёкам, в эпиграммности и в игре слов.

Значимой частью творчества Галкина становится интимная и философская лирика («Контакт», 1935), в которой фиксация тончайших движений души приобретает особую рельефность благодаря афористичной отточенности стиха, богатству и гибкости языка. Основное настроение этой лирики — любовь к жизни, восторг перед многообразием её проявлений. Свежесть восприятия органично сливается с глубоким осмыслением окружающего мира. Драмы в стихах «Бар-Кохба» (1938) и «Шуламис» («Суламифь», 1937) представляют интерес как обращение к древней истории евреев, хотя в соответствии с нормами соцреализма автор строит их сюжет на столкновении классовых интересов. Поставленные на сценах советских еврейских театров, эти произведения сыграли известную роль в поддержании национального самосознания российского еврейства.

Галкин перевел на идиш пьесу Шекспира «Король Лир» (постановка пьесы ГОСЕТом стала событием, а исполнитель роли короля Лир Соломон Михоэлс был признан одним из лучших в мире исполнителей этой роли). Трагедия «Геттоград» (русские названия: «Восстание в гетто» и «За жизнь», 1947) изображает героическое восстание в Варшавском гетто. Её премьера в ГОСЕТе не состоялась из-за ликвидации театра в 1949 г.

При рождении был назван Хаим, домашние называли его Гарри. Мастер сатиры, фельетона, путевых заметок. Идеолог движения «Молодая Германия». В 1830 году эмигрировал во Францию. Формирование Гейне как поэта совпало с расцветом лирических жанров в немецкой литературе, поднятых на щит романтиками[8]. Генрих создал блестящие образцы романтической поэзии, освободив её от чрезмерной патетики и условности. Стихотворный сборник «Книга песен», прославивший поэта на весь мир, обладает простотой, естественностью, импровизацией[9]. Гейне был дальним родственником Карла Маркса по материнской линии. Примечательно, что, познакомившись в 1843 году в Париже, они не подозревали о своём родстве. Поэт был очарован умом этого молодого философа и почти ежедневно приходил на улицу Вано поговорить о политике и литературе. Оба они разделяли пристрастие к французским утопистам. В 1844 году они вместе сотрудничали в выходившей краткое время в Париже газете немецкой революционной эмиграции «Форвертс». Карл призывал Гейне поставить свой поэтический гений на службу свободе: «Оставьте эти вечные любовные серенады и покажите поэтам, как орудовать хлыстом».

Писал по-итальянски и на иврите, внёс большой вклад в поэзию на иврите, в частности такую новую формй как сонет. Тем самым, иврит стал первым иностранным языком, познавшим «новый сладостный стиль» итальянского сонета. Испытал влияние поэта Данте, и в некоторых произведениях подражал ему, так что должен считаться еврейским представителем Эпохи Возрождения. Некоторые строчки Иммануэля являются прямыми переводами из Данте.

Писал также сатиры, отличался чувством юмора. Поэтические произведения носят заметную эротическую окраску, за что Иммануэль «удостоился чести» быть упомянутым в кодексе Шулхан Арух как запрещённый автор. Предшественник Иммануэля по светской ивритской поэзии, поэт и философ Иегуда Галеви (1075—1141) тоже писал стихи с эротической окраской, но под запрет не попал.

Религиозный гимн (евр. пиют) «Игдаль», написанный Иммануэлем и адаптированный для синагоги, входит в большинство еврейских молитвенников, во многих синагогах его поют в качестве завершающего аккорда службы вечером в субботу. Гимн является философски грамотным поэтическим переложением списка Основ Веры Маймонида и является частью сборника «Тетради» (№ 4).

По мнению академика Михаила Гаспарова, Кирсанов — создатель рифмованной прозы в русской литературе. Ученик Владимира Маяковского, в молодости — один из последних футуристов. Начиная с 1930-х годов, неоднократно обвинялся критикой в формализме. Склонность к поэтическим экспериментам сделала его творчество многогранным. Жизненные трагедии и драмы (ранняя смерть первой жены, расставание со второй, собственная смертельная болезнь) отразились во многих его произведениях. Оказал значительное влияние на поэтов послевоенного поколения[6]. На стихи Кирсанова написаны песни, в том числе широко известные («У Чёрного моря», «Жил-был я», «Эти летние дожди»), романсы, сюиты, оратория, опера, а также вокальная Симфония № 3 Дмитрия Шостаковича.

В своих воспоминаниях и публицистических статьях Коржавин подробно рассказал об эволюции своих политических взглядов. В юности он отвергал сталинскую систему и в то же время разделял коммунистическую идеологию, противопоставляя советской действительности «подлинный коммунизм». К концу Великой Отечественной войны он начал «признавать» и оправдывать Сталина, о чём вспоминает с сожалением. Такое настроение сохранялось и после ареста. В ссылке он вновь стал антисталинистом, продолжая исповедовать коммунизм. По собственному признанию, Коржавин отказался от коммунистической идеологии в 1957 году. Как и многие эмигранты из СССР, на Западе Коржавин оказался на правом фланге политического спектра. В публицистике резко выступал не только против коммунизма, но и против западных «друзей СССР», а также против всех форм социализма и революционного движения («Психология современного энтузиазма», «За чей счёт? (открытое письмо Генриху Бёллю)»). Определял себя как либерального консерватора или «свирепого либерала». В спорах «русофобов» и «русофилов» занимал «русофильскую» позицию, отстаивал традиции русской культуры. В публицистике 1990—2000-х годов выступал как против коммунизма, так и против радикального либерализма, который упрекал в непродуманной и безответственной политике.

Тот же Бродский дал общую оценку творчества: «Александр Кушнер — один из лучших лирических поэтов XX века, и его имени суждено стоять в ряду имён, дорогих сердцу всякого, чей родной язык русский»: Стихам Кушнера свойственна скромность, близость к прозаической речи; мастерство поэта раскрывается только при неторопливом чтении этих стихов — в соответствии с тем, как сам Кушнер раскрывает окружающий мир.

Борис Пастернак называл этот поступок самоубийством:

Как-то, гуляя по улицам, забрели они на какую-то безлюдную окраину города в районе Тверских-Ямских, звуковым фоном запомнился Пастернаку скрип ломовых извозчичьих телег. Здесь Мандельштам прочёл ему про кремлёвского горца. Выслушав, Пастернак сказал: «То, что вы мне прочли, не имеет никакого отношения к литературе, поэзии. Это не литературный факт, но акт самоубийства, который я не одобряю и в котором не хочу принимать участия. Вы мне ничего не читали, я ничего не слышал, и прошу вас не читать их никому другому». Кто-то из слушателей донёс на Мандельштама. Следствие по делу вёл Николай Шиваров.

В ночь с 16 на 17 мая 1934 года Мандельштама арестовали по доносу неизвестного сексота из литературных кругов. «Ордер на арест был подписан самим Ягодой. Обыск продолжался всю ночь. Искали стихи, ходили по выброшенным из сундучка рукописям. Мы все сидели в одной комнате. Было очень тихо. За стеной у Кирсанова играла гавайская гитара. Следователь при мне нашёл „Волка“ и показал О. Э. Он молча кивнул», — вспоминала Анна Ахматова.

Уже 26 мая поэт был осуждён на три года ссылки в Чердынь (Пермский край). Осипа Мандельштама сопровождает жена, Надежда Яковлевна. Супруги прибывают в Чердынь 3 июня и временно поселяются в больнице, из окна которой вскоре выбросился Мандельштам. 27 декабря 1938 года, не дожив совсем немного до своего 48-летия, Осип Мандельштам скончался в пересыльном лагере. Причина смерти — паралич сердца и артериосклероз. Тело Мандельштама до весны вместе с другими усопшими лежало непогребённым. Затем весь «зимний штабель» был захоронен в братской могиле. Местонахождение могилы поэта до сих пор точно неизвестно. Вероятное место захоронения — старый крепостной ров вдоль речки Сапёрки.

Родился в слободе Чижовка в еврейской семье. Его отец, Яков Миронович Маршак, работал мастером на мыловаренном заводе братьев Михайловых; мать, Евгения Борисовна Гительсон была домохозяйкой. В 1893 году семья переехала в Витебск, в 1894 году — в Покров, в 1895 году — в Бахмут, в 1896 году — на Майдан под Острогожском и в 1900 году — в Острогожск. Традиции трансформации Торы являются одним из ведущих направлений в формировании литературных течений в мировой еврейской литературе. Это же касается и творчества Маршака, который интересен как раз именно тем, что в своём творчестве соединяет в себе трансформацию иудаизма и проблемы социальной жизни еврейского народа. Традиционно в советском литературоведении творчество Маршака рассматривалось только с точки зрения его как писателя, пишущего на детскую тематику и совершенно упускался такой важный факт в его жизненной и творческой деятельности как еврейская тема. С 1904 по 1906 год Самуил Маршак живёт в Ялте у Горького. Здесь он сближается с сионистской настроенной молодёжью и печатается в местных изданиях «Молодая Иудея», «Песни молодой Иудеи». Здесь он публикует такие свои сионистские произведения как «Две зари», «Молодому еврейству», «Нашей молодёжи», «Сходка», а также переводы из «Песни Песней» и поэмы Х.Н. Бялика «ווערט לעצטע דאס) «Последнее слово)

Первые стихи опубликовал в 23 года. В 1955 году закончил роман «Доктор Живаго», через три года 23 октября Пастернаку присудили Нобелевскую премию по литературе — «за значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиций великого русского эпического романа», после чего он подвергся травле и гонениям со стороны советского правительства и ряда коллег и в результате был вынужден отказаться от премии. Борис появился на свет в доме на пересечении Оружейного переулка и Второй Тверской-Ямской улицы, где они поселились. В 1916 году вышел сборник «Поверх барьеров». В том же 1922 году выходит программная книга поэта «Сестра моя — жизнь», большинство стихотворений которой были написаны ещё летом 1917 года. Ежегодно в период с 1946 по 1950 год, а также в 1957 году Пастернак выдвигался на соискание Нобелевской премии по литературе. В 1958 году его кандидатура была предложена прошлогодним лауреатом Альбером Камю, и 23 октября Пастернак стал вторым писателем из России (после И. A. Бунина), удостоенным этой награды.

Уже в день присуждения премии (23 октября 1958 года) по инициативе М. А. Суслова Президиум ЦК КПСС принял постановление «О клеветническом романе Б. Пастернака», которое признало решение Нобелевского комитета очередной попыткой втягивания в холодную войну. Присуждение премии привело к травле Пастернака в советской печати, исключению его из Союза писателей СССР, оскорблениям в его адрес со страниц советских газет, на собраниях «трудящихся». Московская организация Союза писателей СССР, вслед за правлением Союза писателей, требовали высылки Пастернака из Советского Союза и лишения его советского гражданства. Среди литераторов, требовавших высылки, были Л. И. Ошанин, А. И. Безыменский, Б. A. Слуцкий, С. A. Баруздин, Б. Н. Полевой и многие другие.

В 1979 году — участник альманаха «Метро́поль». Стихи Рейна распространялись в самиздате, часть их публиковалась в журнале «Синтаксис». Первая книга вышла в 1984 году («Имена мостов», с сильным цензурным вмешательством). Переводил поэтов народов СССР, английскую, индийскую и арабскую поэзию. В 1996 и 2003 году был среди деятелей культуры и науки, призвавших российские власти остановить войну в Чечне и перейти к переговорному процессу. В 2001 году подписал письмо в защиту телеканала НТВ. В 2022 году подписал письмо в поддержку российского военного вторжения на Украину

Уже в молодости приобрёл обширные познания в области раввинской письменности и светских науках, особенно философии. В 928 году избран гаоном (главой еврейской академии) в Суре (Вавилония). Эта академия, вместе с академией в Пумбедите, бывшая средоточием еврейской учёности в Вавилоне, к тому времени несколько пришла в упадок; благодаря новому гаону значение её вновь поднялось и в ней начали преподавать, кроме богословских наук, также и светские — философию и другие. Через некоторое время Саадия был смещён, благодаря интригам тогдашнего экзиларха (светского главы вавилонских евреев) Давида бен-Заккаи, но через несколько лет был вновь утверждён в звании гаона. Саадия стремился к тому, чтобы примирить противоположные направления в талмудическом иудаизме и в то же время опровергнуть противоречащие религии мнения, он боролся против различных сектантов и старался согласовать иудаизм с тогдашней философской мыслью.